Compilation et analyse pour le COBEPS par Jean-Marc Wattecamps, responsable du réseau d’enquêteurs, compilation réalisée en date du 7 février 2024

-

de présenter un état des lieux régulier et cumulé des signalements de phénomènes aérospatiaux qui sont non identifiés (PAN) par les témoins au moment de leur observation, en Belgique francophone, toutes organisations confondues ;

-

sur base de ces données, de présenter les principales caractéristiques spatio-temporelles des signalements ainsi que quelques autres statistiques descriptives.

Introduction

Les objectifs de cet observatoire sont :

Ce travail est réalisé par le COBEPS, mais il reprend aussi des données collectées et partagées par d’autres organisations et en particulier Belgisch UFO-meldpunt et SOS-OVNI Belgique. Le groupe Origine et le MUFON France-Belgique communiquent également leurs observations.

Il s’agit de proposer un aperçu de l’activité ufologique belge (en Wallonie et à Bruxelles) aussi complet que possible. Toutes vos données sont les bienvenues, elles seront diffusées via le tableau de bord des données sur la page d’accueil du COBEPS. Ce tableau de bord peut être repris sur votre site si vous le souhaitez aux conditions Creative Common version 4.0. Cela signifie qu’il peut être repris, copié, modifié pour autant que le travail qui en résulte soit distribué avec les mêmes conditions et dans un but non lucratif. La source doit également être mentionnée dans son intégralité : en ce cas JMWS2020.

Le présent rapport, ainsi que ses données, sont disponibles avec les mêmes conditions. La source est en ce cas www.cobeps.org, ou si vous reprenez les cas de nos partenaires, inclus dans la base de données, leurs références respectives.

Par « signalement » il faut entendre : la déclaration d’un ou de plusieurs témoins de l’observation d’un PAN qui reste non identifiée pour eux. Un synonyme souvent utilisé est « notification ». Nous arrêtons le comptage des signalements au 31 décembre à minuit heure locale de l’année 2023 (signalements transmis/connus au plus tard le 7 février 2024).

- l’imprécision pour dater l’événement ;

- la qualité altérée de la mémoire des témoins ;

- la difficulté de pouvoir reconstituer les faits, en raison de l’accès ou de la modification des lieux de l’observation ;

- l’impossibilité de disposer des données radar et météo pour confronter le témoignage à des éléments d’explication possible.

1. Présentation des notifications au 31 décembre 2023

Les données sont centralisées dans une base de données maintenue par le COBEPS depuis 2010 (année du début du relevé). L’observatoire étudie les données compilées et incrémentées depuis lors. Le nombre total de signalements d’observations qui se sont déroulées au plus tard le 31/12/2023 à 23h59 est de 1308. En date du 07/02/2024 nous avons encodé 73 signalements, par rapport au dernier rapport annuel, mais 22 d’entre eux concernaient des observations antérieures à cette année. Trois signalements concernant l’année 2023 nous sont parvenu en 2024. Il y a donc 51 rapports encodés durant la période concernant des observations réalisées en 2023.

Pour les observations en Flandre, nous vous invitons à consulter le site du Belgisch UFO-meldpunt. Un accord d’échange de signalements existe entre nos deux organisations. Les échanges avec SOS-OVNI ou ORIGINE ou le MUFON ont été aussi fréquents mais non formalisés. Le COBEPS reçoit également trimestriellement un ou deux signalements pour des observations réalisées par des témoins situés en dehors du territoire belge. Elles ne sont pas reprises dans cette base de données. Ces signalements sont le plus souvent transmis à des organisations des pays correspondants.

Collecte des signalements

Ce fichier tend vers l’exhaustivité. Nous ne disposons cependant pas de toutes les sources et il est probable que certains signalements nous échappent encore. Nous compilons tout ce que nous trouvons sur Internet grâce, entre autres, aux « Alertes Google » avec les mots-clés suivants : « phénomène aérien non identifié Belgique, ovni Belgique, ovni Brabant, ovni Bruxelles, ovni Charleroi, ovni Hainaut, ovni Liège, ovni Luxembourg, ovni Mons, ovni Namur, ovni Nivelles, ovni Tournai, PAN Belgique, soucoupe volante Belgique, triangle belge, ufo Belgium, vague belge. » Nous excluons de cette recherche les vidéos YouTube, Dailymotion... qui ne présentent pas assez d’informations pour en identifier avec certitude les auteurs, lieux, dates, heures. Nous ne compilons pas les sites non francophones pour le moment. D’autre part, nous recevons régulièrement des signalements via des organisations partenaires et exceptionnellement des autorités (voir l’origine des infos Tableau 1).

Tableau 1 : destinataires des 1308 signalements

| Origine de l’information | Nombre | Pourcentage |

|---|---|---|

| COBEPS | 927 |

70,87 % |

| Forum/blog internet étranger | 58 |

4,43 % |

| MUFON | 50 |

3,82 % |

| REUB | 50 |

3,82 % |

| Presse/TV/radio | 42 |

3,21% |

| Les ovnis Forum ufologique | 38 |

2,91 % |

| OVNI UFOs Forum | 38 |

2,91 % |

| Belgisch UFO-meldpunt | 28 |

2,14 % |

| SOS-OVNI | 27 |

2,06 % |

| AREPS | 21 |

1,61 % |

| Autres | 27 |

2,06 % |

| Total général | 1308 |

100 % |

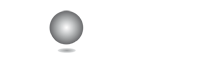

Rapidité des signalements

Nous avons revisité les données disponibles sur l’écart, en nombre de jours, entre le signalement et l’observation. Les cas anciens rapportés récemment ne contiennent pas toujours de date d’observation précises.

Figure 1 : rapidité du signalement d’une observation par un des témoins

La majorité des signalements sont faits dans les tout premiers jours après l’observation (Figure 1). Internet facilite cette réactivité des témoins : 47,63 % des signalements arrivent dans les 24h et 54,74 % dans les 48h. Cela permet aux enquêteurs de prendre rapidement contact avec les témoins, ce qui est indéniablement un bénéfice pour la qualité de la mémoire des faits.

Les signalements récents concernant des observations anciennes (souvent de plusieurs années : Figure 1 dernière colonne) portent sur des phénomènes généralement plus complexes et intéressants, mais ils sont également plus difficiles à enquêter. Les difficultés résident principalement dans :

- A : sont parfaitement identifiés ;

- B : qui sont probablement identifiés ;

- C : qui sont bien enquêtés, assez étranges, selon les témoignages, mais l’information disponible ne permet pas de se prononcer de manière certaine sur le caractère non identifié du cas ;

- D : qui restent non identifiés par des personnes compétentes qui disposent d’assez d’informations pour se prononcer suite à une enquête approfondie.

2. Caractéristiques spatio-temporelles des observations

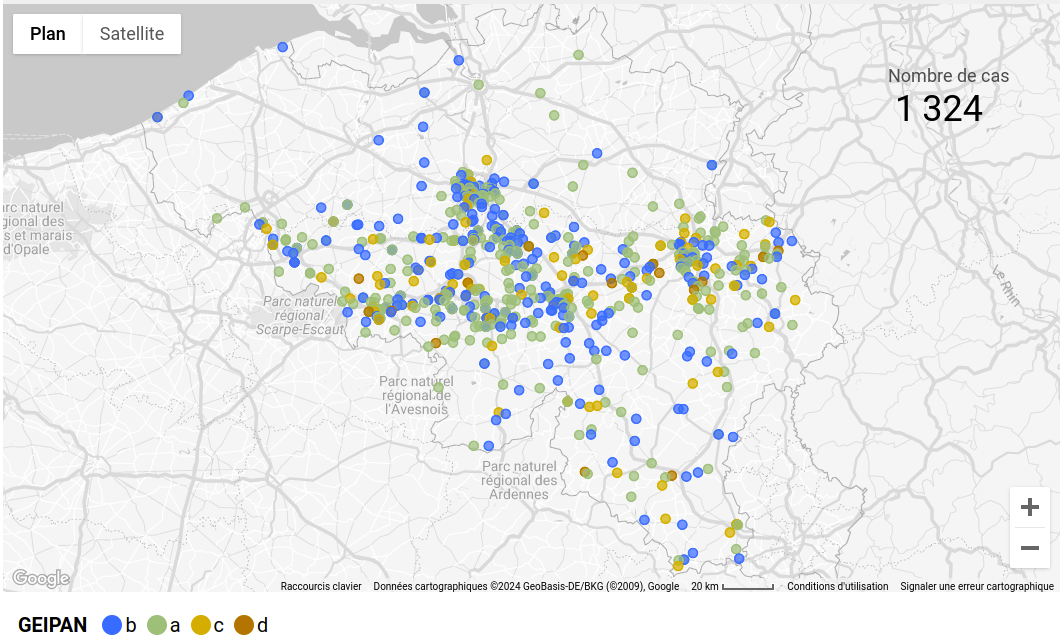

2.1. Distribution spatiale des témoins

Figure 2 : carte de localisation des témoins des observations

L’essentiel des observations a été fait par des témoins situés en zones de fortes densités de population : Bruxelles, le sillon Sambre et Meuse et les axes qui relient Bruxelles et les grandes villes wallonnes (Figure 2). Il n’y a que 22 PAN D dans l’ensemble de la base de données (avec les signalements qui précèdent l’année 2010). C’est peu et statistiquement trop faible pour tirer des conclusions définitives mais la répartition de ces PAN D (non identifiés « solide »), ne semble pas différente de celle des autres classes GEIPAN.

2.2. Distribution temporelle des observations

2.2.1. Annuellement

L’année 2010 n’est pas significative et n’a pas été reprise dans les statistiques annuelles. La collecte n’avait, en effet, pas encore été systématisée ; depuis lors, la méthode de collecte est restée la même.

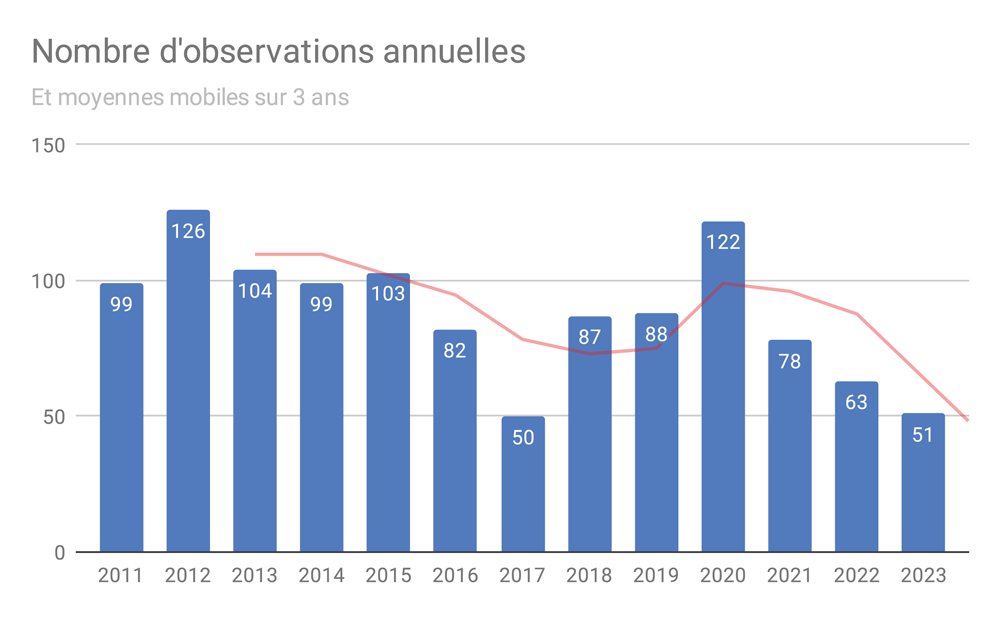

La moyenne annuelle est de 90,67 observations entre 2011 et 2023 (1152 cascas, dont l’année est précisément connue). L’espace interquartile est situé entre 78 et 103. L’année 2012 a comptabilisé le plus d’observations avec 126 cas. L’année 2017 a été la plus pauvre avec 509 cas. Il y a eu 51 observations en 2023, ce qui en fait, en nombre, l’avant-dernière (Figure 3). Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer légèrement dans les prochains rapports, puisque nous recevons régulièrement des signalements qui concernent des observations d’années antérieures.

Figure 3 : évolution annuelle du nombre des signalements

Poursuivant de manière identique la collecte des données, nous pouvons observer la tendance générale. Elle est à la diminution progressive du nombre d’observations. L’année 2020 fait exception. Le nombre de signalements a augmenté cette année-là, du fait de l’accroissement des vols de la fusée Falcon de Space X, pour la mise sur orbite des satellites Starlink. La prévision basée sur ces moyennes mobiles indique, pour 2024, que le nombre d’observations s’élèverait à 64.

Classement des signalements

Au terme d’une enquête plus ou moins approfondie, selon les cas1, on classe les phénomènes aériens (PAN) en :

Le COBEPS a ajouté le code « X » à sa base de données, dans la colonne consacrée au classement des PAN. Ce code a été appliqué aux données de l’ensemble de la base en février 2016, puis utilisé en routine. « X » signifie globalement « non investigué » ; il n’y a pas eu réellement de recherche pour différentes raisons (cas peu étrange : lumière nocturne très éloignée, formulaire très incomplet, absence des coordonnées des témoins, témoin ne désirant pas répondre aux questions complémentaires ou participer à des enquêtes…) et donc les renseignements sont très insuffisants pour un classement effectif. Dans notre base de données vous trouverez encore le code « EC » : évaluation ou enquête en cours.

Ce classement est inspiré de celui du GEIPAN.

Pour obtenir une concordance entre les deux classements, il faut considérer les PAN X du COBEPS comme des PAN C.

Tableau 2 : classement GEIPAN par année (1152 cas)

| Années | A |

B |

C |

D |

EC |

X |

Total |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2011 | 38 |

17 |

20 |

4 |

0 |

20 |

99 |

| 2012 | 36 |

36 |

8 |

4 |

0 |

42 |

126 |

| 2013 | 41 |

21 |

8 |

3 |

0 |

31 |

104 |

| 2014 | 38 |

21 |

7 |

2 |

0 |

31 |

99 |

| 2015 | 26 |

25 |

5 |

1 |

0 |

46 |

103 |

| 2016 | 23 |

12 |

2 |

0 |

0 |

45 |

82 |

| 2017 | 10 |

14 |

1 |

0 |

0 |

25 |

50 |

| 2018 | 15 |

18 |

10 |

0 |

0 |

44 |

87 |

| 2019 | 34 |

18 |

4 |

1 |

1 |

30 |

88 |

| 2020 | 52 |

30 |

3 |

0 |

6 |

31 |

122 |

| 2021 | 34 |

19 |

3 |

0 |

0 |

22 |

78 |

| 2022 | 19 |

12 |

1 |

0 |

5 |

26 |

63 |

| 2023 | 15 |

18 |

3 |

0 |

4 |

11 |

51 |

| Total | 381 |

261 |

75 |

15 |

16 |

401 |

1152 |

Le nombre de PAN D diminue ces dernières années. La proportion passe de 7,69 % en 2010 à 0 % à partir de 2016 ; à l’exception de 2019, où un PAN a été classé D par le groupe ORIGINE à propos d’une observation faite à Belœil. Notons qu’il y aura au terme de l’enquête certainement un PAN D en 2023 (LN).

La proportion de PAN C diminue également constamment, ce qui exprime le fait que les renseignements collectés sont de plus en plus complets, de qualité et permettent un classement plus sûr. Le pourcentage de PAN B fluctue entre 15 et 35 %, celui de PAN A varie entre 17 et 44 %. La proportion de PAN A va continuer à augmenter dans les années à venir, étant donné l’expérience croissante de nos enquêteurs et les moyens d’identifications qui sont de plus en plus performants.

2.2.2. Mensuellement

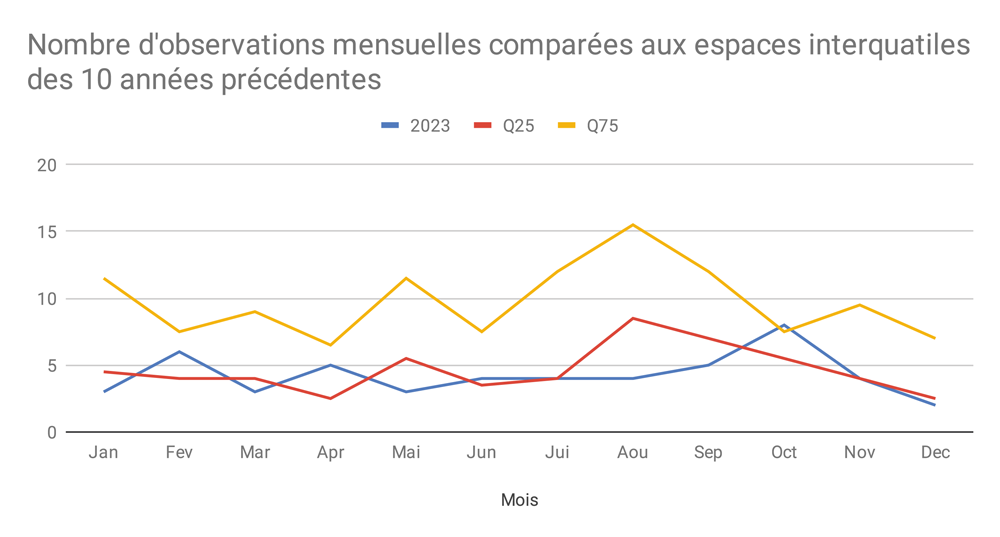

Figure 4 : évolution mensuelle du nombre de signalements (année 2023) par rapport à l’espace interquartile des 10 années précédentes

La distribution mensuelle des observations de l’année 2023 est, fatalement, en lien avec la diminution importante du nombre de signalements, dans sa plus grande partie sous les seuils mensuels, marqués ici par l’espace interquartile des 10 années précédentes. Seuls les mois de février, avril et surtout octobre (d’ailleurs très légèrement supérieur au quartile Q75) sont dans les « normes ». Le mois d’août est particulièrement pauvre en signalements alors que c’est habituellement un mois riche en observations. Ces différences sont significatives par rapport à la médiane (Q50) des dix mois précédents. Le test de Khi² indique que l’hypothèse nulle d’équivalence entre Q50 et 2023 peut être rejetée au seuil des 5 % (Pobs = 0,0195 – 1,95 %).

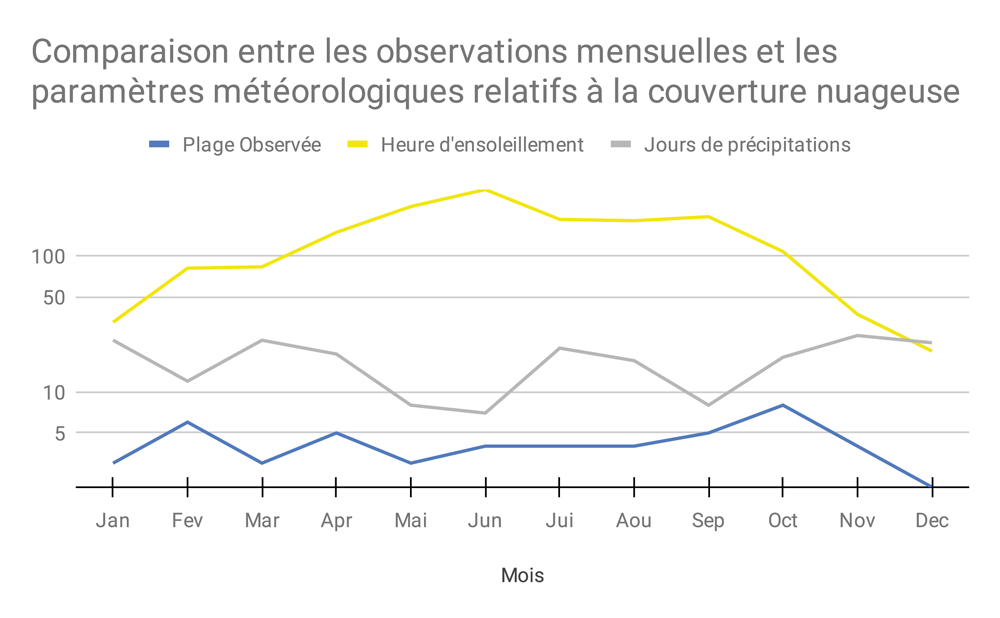

Les paramètres météorologiques d’heures d’ensoleillement et de nombre de jours de précipitations donnent des indications quant à l’intensité de la couverture nuageuse. Les données collectées à l’IRM – à la station de référence d’Uccle – sont comparées aux nombre de signalements de 2023 à la Figure 5. Il n’y a pas de relation apparente. Les périodes les plus lumineuses et moins pluvieuses ne présentent pas de pics d’observation significatifs. Mais Uccle n’est pas toujours représentatif de l’état du ciel. Il serait nécessaire d’établir une stratégie de comparaison entre la visibilité due aux paramètres météorologiques et le nombre de signalements. À cette fin, la base de données dispose d’un champ consacré à ceux-ci qui utilise les données synoptiques de l’aéroport le plus proche du lieu de chaque observation. Nous encodons la visibilité en kilomètre et les octats.

Figure 5 : Comparaison avec l’ensoleillement et les jours de pluie

- au moins deux témoins directs (facultatif) ;

- taille apparente au moins égale à la pleine Lune (obligatoire) ;

- observation d’au moins 20 secondes et au plus de 30 minutes (obligatoire) ;

- forme nette discernable : le témoin principal peut dessiner un contour une forme (obligatoire) ;

- déplacement du phénomène dans un autre secteur que l’opposé de la direction de provenance du vent (± 45°) (obligatoire) ;

- présence d’une trace : élément matériel au sol, photo... (facultatif).

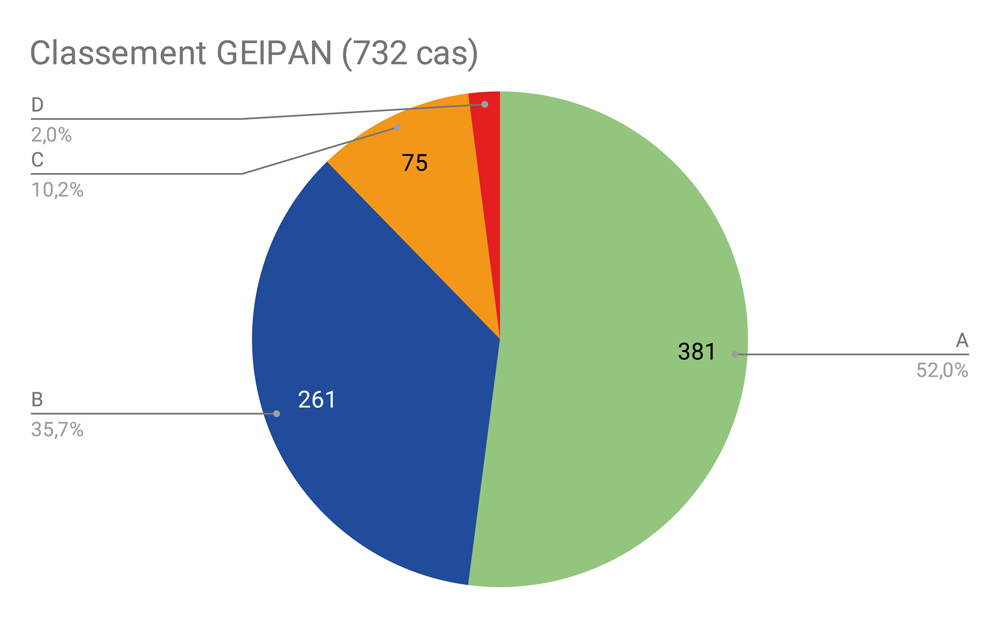

- 732 cas ont été classés A/B/C ou D selon la nomenclature GEIPAN ;

- 75 ont débouché sur la production d’un compte rendu d’enquête (CRE) ou d’un rapport (RDE) par le COBEPS, ce qui sous-entend une enquête approfondie ;

- 61 ont débouché sur une simple feuille d’identification ;

- 43 dossiers d’enquêtes sont publiés sur le site Internet du COBEPS ;

- 16 enquêtes sont en évaluation ou cours.

3. Analyse signal/bruit

Le COBEPS analyse les signalements qui lui parviennent directement et classifie les observations selon la codification GEIPAN, telle qu’expliquée plus haut (voir. 2.2.1.). Le COBEPS est parfois amené à évaluer des cas signalés à d’autres organisations, si l’identification est évidente. Cependant, chaque association ou groupement dispose de ses propres protocoles et nous retenons bien entendu en priorité leur classement. Sans information, nous classons en PAN X.

Pour les signalements effectués au COBEPS, des enquêtes approfondies sont menées, si l’observation répond à un ensemble de quatre critères obligatoires et au moins un critère facultatif :

Elles débouchent sur des rapports dont certains sont rendus publics, suivant les autorisations données par les témoins. Il arrive que nous réalisions des enquêtes dans les cas d’observations qui ne rencontrent pas ces critères ; soit parce qu’il s’agit d’un cas intéressant pour la formation des enquêteurs, soit parce que les médias se sont emparés du dossier, soit à la demande d’autres organisations, ou encore parce que les témoins sont particulièrement choqués et insistent pour être entendus.

À noter que les témoins peuvent refuser une enquête, même si le filtre la prévoit. Nous n’avons aucun pouvoir d’injonction ; le COBEPS n’étant qu’une association de fait.

Évaluations réalisées sur les observations recensées depuis 2011 :

3.1. Classification GEIPAN

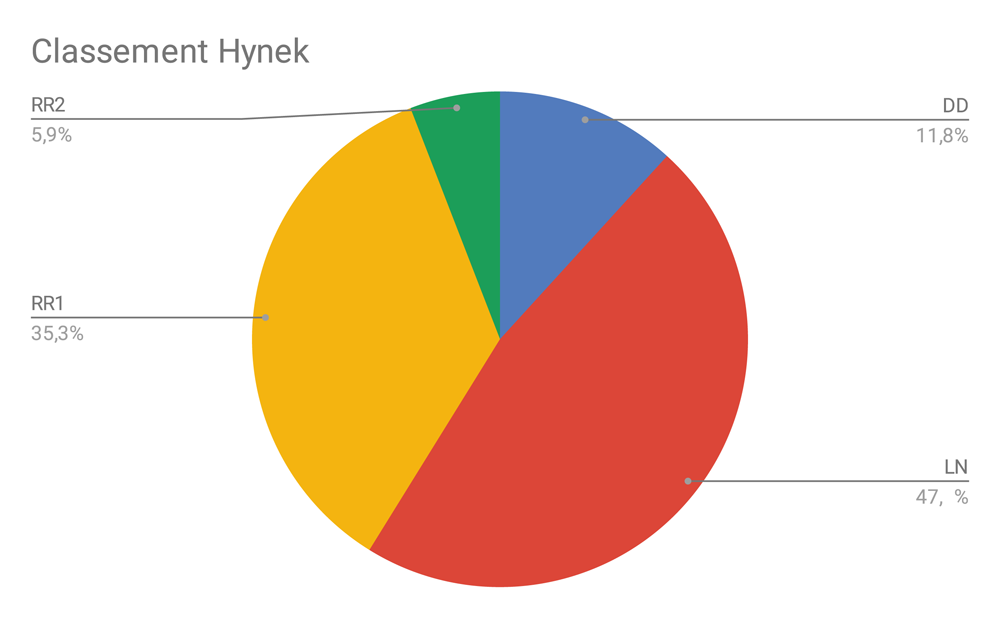

Seuls 15 phénomènes restent non identifiés sur 732 cas classés selon la nomenclature GEIPAN (toutes associations et époques confondues depuis 2011). Le taux global de PAN D est de 2,05 % (Figure 6).

3.2 Analyse des phénomènes de types A et B

Dans la plupart des cas, l’identification des phénomènes de type A est très rapide et évidente. Elle ne nécessite généralement pas d’enquête approfondie. Les cas B sont un peu plus difficiles à identifier, car il manque des paramètres ou les descriptions sont partiellement contradictoires avec l’identification.

L’une des constances des témoignages qui aboutissent à un classement A, c’est que les descriptions sont suffisamment précises et conformes pour permettre une identification rapide par l’enquêteur. Les témoins ne sont pas victimes d’illusions, n’expriment pas de fantasme, mais seulement ce qu’ils ont observé, selon leur point de vue.

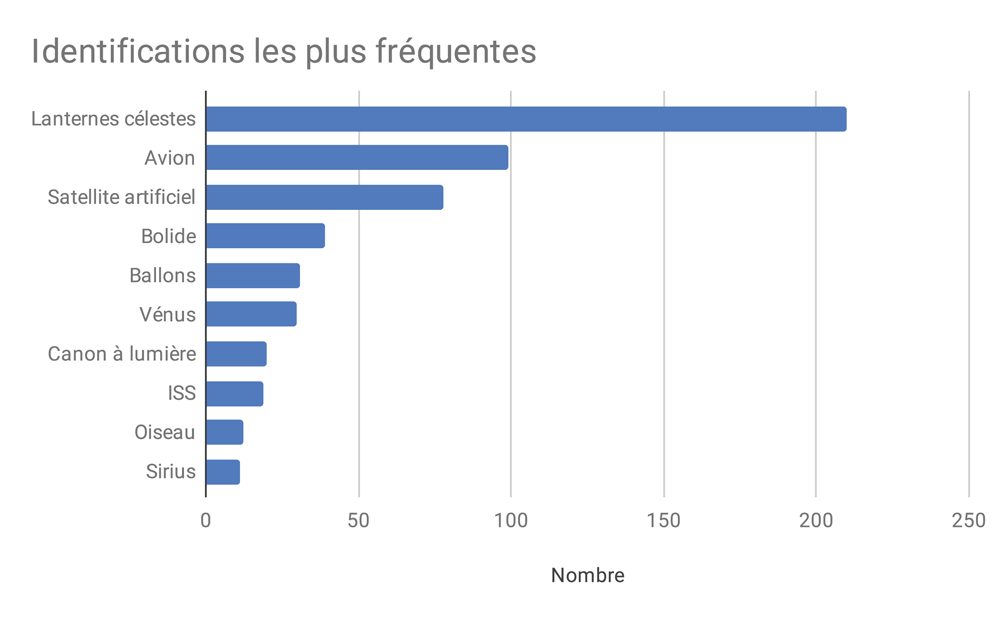

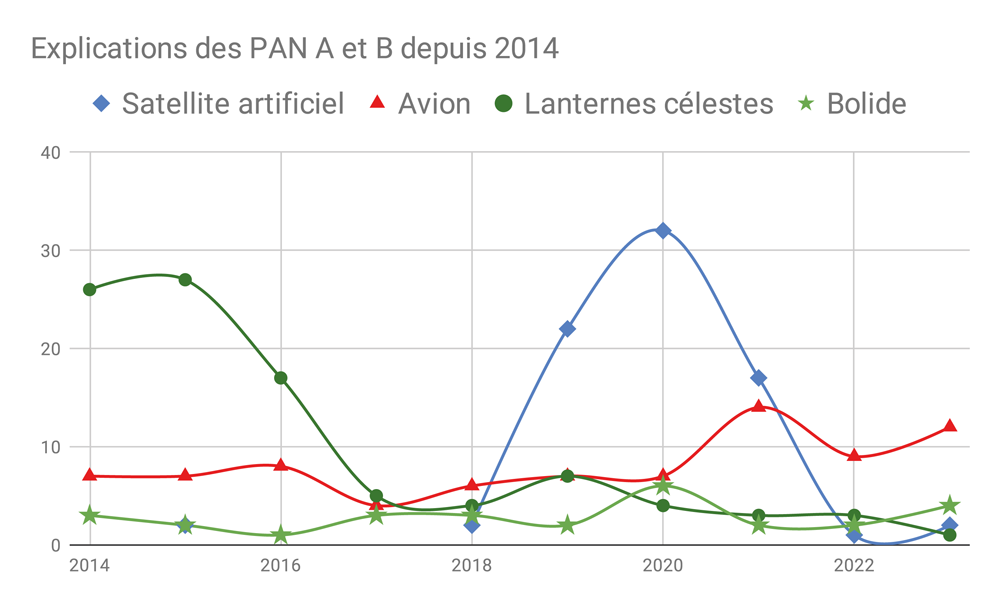

Les identifications les plus fréquentes depuis 2010 sont très largement les lanternes célestes (Figure 7). Mais depuis 2016, la confusion avec des lanternes diminue, ce qui montre que le public connaît maintenant mieux ce type d’objet, ne les signale plus autant et que peut-être, également, cette mode est passée. Entre 2019 et 2021, les trains de satellites Starlink et leurs fusées de lancement ont été des sources de confusions très fréquentes (satellites artificiels). Actuellement, ces confusions continuent à être présentes pour environ 5 cas/ans, un peu comme les bolides qui représentent la source de confusion la plus régulière. Les avions semblent être de plus en plus souvent confondus ces dernières années. Ils sont en 2022, comme en 2023, la source la plus fréquente de confusion.

Figure 6 : répartition en classe GEIPAN de l’ensemble de la base de données

Figure 7 : principales identifications et leur évolution entre 2014-2023

Les drones ne sont toujours pas une source de confusion fréquente, ce qui peut poser question dans la mesure où ils sont de plus en plus nombreux en circulation et que leurs performances sont de plus en plus importantes. Il est un fait qu’il n’y a aucun moyen de vérifier si des drones sont en vol. Il y a bien une cartographie des zones où leur survol est interdit : https://map.droneguide.be/pages/francais, mais il n’y a pas de planning de vol ou il n’est pas accessible de façon claire.

Vénus a également été très souvent mal identifiée, mais le nombre de confusion varie très sensiblement suivant les années. Cela dépend très probablement du facteur de visibilité mais très certainement aussi de la brillance de Vénus suivant ses phases et la proximité de la terre.

3.3 Analyse des PAN D

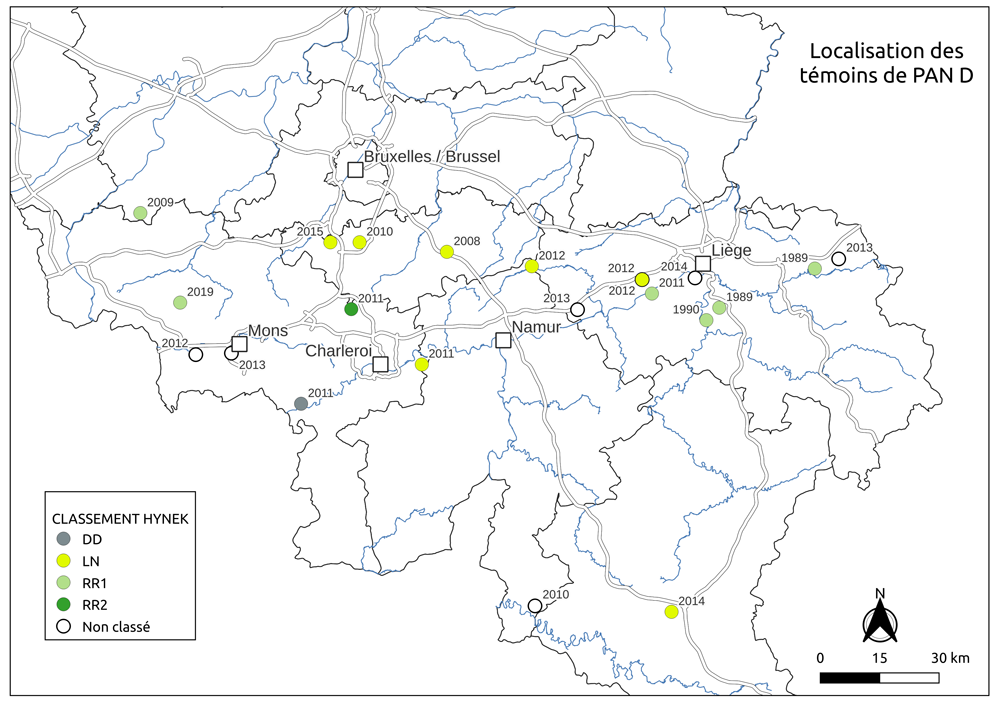

Dans la base de données complète, il y a 22 PAN D, seulement 15 ont été observés depuis 2011 et 17 sont classés suivant la méthode Hynek. La carte de la figure 8 localise ces phénomènes bien documentés qui sont classifiés comme non identifiés, suivant le traitement par les enquêteurs.

Ce sont les années 2011 et 2012 qui présentent le plus de PAN D et souvent avec l’étrangeté la plus élevée. Le cas d’étrangeté le plus élevé, une RR2, est situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Charleroi. Les effets constatés font état d’arrêt spontané de la lumière d’une lampe-torche et de l’assombrissement total de verres de lunettes photosensibles. Le témoin, une dame âgée de plus de 70 ans, s’est approchée à moins de 10 m d’un objet sphérique lumineux posé sur le faîte d’un toit et l’a contourné.

Il y a également dans cet ensemble quatre observations liées à la Vague belge qui ont été rapportées après 2007. Seulement 10 PAN D ont été attribués par le COBEPS, dont ceux mentionnés plus haut, les 12 autres sont le résultat d’enquêtes d’autres organismes.

Figure 8 : localisation, classement Hynek et années des PAN D

La plus grande part des PAN D sont cependant des disques diurnes (DD) et des lumières nocturnes (LN) qui offrent peu d’informations sur les PAN rencontrés (58,9 %). Les RR1 permettent généralement de mesurer des distances, des dimensions, des vitesses. C’est le cas des observations de Dolhain en 1989, de Renaix en 2009, d’Engis en 2011, les quatre documentées par le COBEPS ; ou de l’observation de Belœil en 2019 enquêté par le groupe ORIGINE-AREPS. Dans ces différents cas, les formes observées sont toutes des plateformes triangulaires, dont la partie supérieure est rarement perçue. La base de ces plateformes varie généralement entre 30 à 80 m d’envergure. Les mouvements sont lents mais souples, de même que les manœuvres. Ces objets sont en outre capables de sur-place prolongés à très basse altitude sans sembler craindre de toucher des objets élevés fixés au sol (poteaux, bâtiments, végétation) ou percuter le sol. Malgré la proximité ces objets ne font pas ou peu de bruit.